42년여 간 리비아를 철권통치한 카다피는 결국 민주화 시위 발생 8개월여 만에 쓸쓸히 일생을 마감했다.

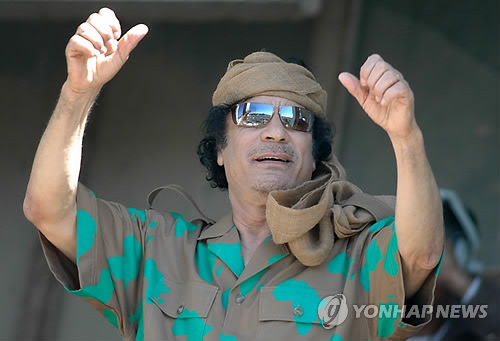

카다피는 1942년 리비아 시르테 인근에서 베두인족 유목민의 아들로 태어났다.

아랍 민족주의자였던 이집트 가말 압델 나세르 전 대통령을 존경하던 그는 리비아 대학교를 졸업한 뒤 군에 입대했고, 1969년 당시 27세의 젊은 나이에 쿠데타를 일으켜 이드리스 1세가 통치하던 리비아의 정권을 빼앗았다.

같은 해 9월 리비아 아랍 공화국을 건립한 카다피는 일명 '이슬람 사회주의'라고 불리는 자신만의 독특한 정부를 내세웠다. 이 체제는 복지와 자유, 교육을 강조했고, 이슬람 율법에 따라 음주와 도박을 금지했다. 이 과정에서 카다피는 1975년 자신의 정치사상을 실은 '그린 북(Green Book)'을 출간했다.

그는 1977년 정부를 기존의 공화국에서 사회주의와 이슬람주의, 아랍 민족주의를 융합한 '자마히리야' 체제로 바꿨다. 자마히리야는 아랍어로 '대중의 국가', '대중에 의한 공동체'를 뜻한다.

이때까지만 해도 카다피는 교육과 의료 혜택을 늘리는 민중을 위한 정책을 추구하고 대형 수로를 건설하는 등 기간산업에 투자를 아끼지 않았다. 당시 카다피는 '아프리카의 체 게바라'로 불리기도 했다.

하지만 1980년대 이후 카다피는 인민 직접민주주의를 구현하겠다는 구실로 의회 제도와 헌법을 폐기하고 전제 권력을 휘두르는 독재자로 변해갔다.

자신에 반기를 드는 사람은 사형에 처하고 부정부패를 일삼았으며 시민들을 억압했다. 대외적으로도 각종 테러는 물론 반미 무장단체를 지원하는 등 서방에 대한 공격을 멈추지 않았다.

1985년 로마와 빈에서 동시에 발생한 폭탄 테러의 배후로 지목됐고, 이로 인해 1986년 미·영 연합군으로부터 2차례에 걸쳐 보복 공습을 받았다.

특히 1988년 영국 스코틀랜드 로커비 상공에서 270명의 희생자를 낸 미국의 팬암기 폭파사건에 개입하면서 이후 미국은 리비아를 테러지원국 명단에 포함했다.

당시 미국 로널드 레이건 대통령은 카다피를 '중동의 미친개'라고 부르며 리비아 트리폴리에 있는 카다피의 거주지 바브 알-아지지야를 공습했다. 이로 인해 카디피가 입양한 15개월 된 딸과 측근 등 60명이 목숨을 잃었다. 하지만 정작 카다피는 가벼운 부상만 입은 채 달아나 한동안 소재가 파악되지 않았다. 그는 중부 사막 지역에서 정예부대를 중심으로 다시 세력을 결집해 복귀했다.

유엔은 1992년 리비아에 제재를 가하며 압박했다. 미국은 1996년 '이란-리비아 제재 법안(ILSA)'을 제정했다. 이에 산유국인 리비아는 원유 수출을 봉쇄당하면서 경제가 극도로 피폐해졌다.

국제사회에서 고립된 카다피는 2003년 대량살상무기 자진 폐기를 선언하면서 서방과 화해 무드를 조성했다. 또 2004년 팬암기 테러 용의자를 미국으로 인도하면서 미국과 외교 관계도 복원했다.

하지만 카다피의 리비아와 국제사회 간 갈등은 계속됐다. 2008년에는 카다피의 넷째 아들 부부가 스위스의 한 고급호텔에서 가정부를 폭행한 혐의로 체포된 사건을 계기로 스위스와 2년간 외교 분쟁을 겪었다.

이듬해인 2009년에는 스코틀랜드 자치정부가 리비아 유전 개발과 관련한 영국 기업의 로비설에 휩싸인 채 팬암기 폭파 사건 피의자를 석방해 미국이 이에 반발하기도 했다.

카다피는 평소 여성 편력으로도 유명했다. 그는 해외 방문 시 수십 명의 여성 경호원들에 둘러싸인 베두인족 텐트에서 지내며 2009년 이탈리아 방문 시에는 수백 명의 젊은 여성들을 초대해 이슬람으로 개종을 촉구했다.

올해 초 폭로 전문 사이트 위키리크스에 의해 공개된 미국 외교 전문에 따르면 카다피는 내연 관계로 알려진 우크라이나 출신 금발의 미녀 간호사에게 매료돼 혼자서는 여행도 할 수 없는 것으로 전해졌다. 일명 '카다피의 여인'으로 통하던 미녀 간호사 갈리나 콜로트니츠카(38)는 올해 리비아 유혈 소요 사태 당시 카다피의 곁을 떠났다.

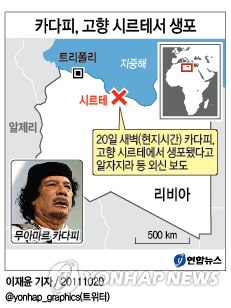

올해 중동과 북아프리카의 민주화 운동의 영향으로 리비아에서도 시위가 발생하자 카다피는 반정부 시위대에 대한 유혈진압을 멈추지 않았다. 하지만 국제사회의 지원을 등에 업은 성난 시위대는 결국 수개월 간 이어진 내전 끝에 수도 트리폴리를 함락하고 카다피의 퇴진을 이끌었다.

jun@newsis.com

<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

박준형(기자)

관련 포토

![[종합]리비아 과도정부, 카다피 사망 확인](http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201110/21/newsis/90x90_20111021002816588.jpg)

가

가 |

|