- [Bucket LIst Tour]거석 모아이는 어떻게 걸어 해변에 섰을까

- 동아일보 ― 삼성카드 공동 기획

- 동아일보

- 입력 2011.11.11 03:09

- 수정 2011.11.11 03:09

- 누가 봤을까?

[동아일보]

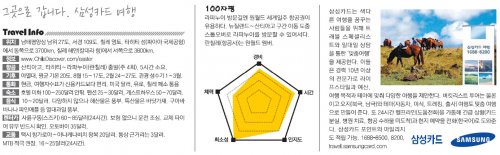

《'버킷리스트.' '죽기 전에 꼭 해보고 싶은 것을 적은 목록'이다.(A섹션 오피니언면 '광화문에서' 참조) 그러니 '버킷리스트 투어'라면 '내 생애 마지막 여행'이 될 터인데 요즘은 좀 더 긍정적이다. 평생 여행지 목록 중에 비용과 시간에 얽매이지 않고 꼭 찾겠다고 작정한 '꿈의 여행지'이다. 이 시리즈는 그런 곳이 될 만한 여섯 곳을 골라 소개한다. 그런데 이 중 한 곳은 '공란'이다. 독자 의견을 기다리며 비워둔 것이다. 연재는 동아일보와 삼성카드(여행팀)가 공동 기획했다. '지상 최고의 여행'인 만큼 최고의 정보(지면)와 최고의 서비스(여행상품)가 필요해서다. 첫 순서는 남태평양의 외로운 섬, 라파누이. '모아이'라는 신비로운 석상이 태어난 이 섬. 우리에겐 '이스터 섬'으로 더 잘 알려진 칠레 영토다.》

○ '남태평양의 바이킹' 폴리네시안

라파누이 섬을 지배하는 단어는 하나, '신비'다. 그건 석상 '모아이'와 원주민 라파누이(폴리네시안) 모두에게 적용된다. 모아이는 선조의 영혼이 깃들었다고 믿는 신성한 석상(石像). 이 섬에 당도한 6세기부터 부족의 공동거주지인 '마타'마다 아후(돌 기단) 위에 세웠다. 그 모아이, 세상에서 오직 라파누이에만 있다. 그 수는 777개. 그러나 18세기 후반 제임스 쿡 선장이 당도했을 당시에 서 있는 것은 하나도 없었다. 부족 간 전쟁, 서양인의 약탈로 모두 쓰러진 상태였다. 20세기 후반 복원 작업으로 다시 세워진 게 288개. 나머지는 제작 직후 이동 중에 버려지거나(92개) 미완성된 상태로 채석장에 남겨졌(397개)다.

모아이를 만든 라파누이 원주민은 폴리네시안이다. 그들 역시 모아이만큼이나 신비롭다. 지구상 어느 민족보다 넓게 퍼져 사는데, 놀라지 마시라. 온 태평양을 뒤덮는다. 라파누이를 중심으로 서쪽으로는 뉴질랜드, 북쪽으로는 하와이 제도까지다. 통가와 피지, 사모아, 타히티(프렌치폴리네시아)가 모두 그렇다. 그런데 민족의 기원을 알고 나면 더더욱 놀란다. 6000년 전 말레이 반도에서 바다로 진출해 해양민족이 됐다. 상상해 보라. 당시는 돌도끼밖에 없던 석기시대다. 그렇게 정착한 곳이 프렌치폴리네시아. 무리는 여기서 태평양에 퍼졌다. 라파누이는 서기 500년경, 하와이 제도는 600년경, 뉴질랜드는 900년경이다. 타히티 섬에서 라파누이까지 거리는 3700km. 그 거친 태평양을 1500년 전, 그것도 쌍동카누(높이 5m, 길이 30m)로 건넜다.

○ 사람보다 말이 더 많은 초원의 화산섬

오전 10시. 타히티 섬 파페에테의 파아아 공항을 이륙한 란칠레 항공사의 보잉767 항공기가 5시간 만에 라파누이의 마타베리 공항에 안착했다. 섬은 삼각형이다. 250만 년 전 해저화산 활동으로 생겼는데 꼭짓점마다 분화구다. 섬엔 나무가 없다. 18세기 부족 간 경쟁이 화근이었다. 나무는 모아이를 운반하는 도구였는데 경쟁적으로 모아이를 만들다 보니 자연 복원력마저 상실될 만큼 남벌됐다.

공항터미널은 소박했다. 여객수화물을 손으로 들어 나를 정도로. 공항엔 이렇게 쓰인 팻말이 있었다. 'Pascua Rapa Nui Easter Island.' 모두 섬의 공식 명칭이다. '파스쿠아'와 이스터는 각각 스페인어와 영어로 부활절을 뜻한다. 라파누이는 폴리네시안이다. 작명자는 1772년 부활절에 이 섬을 처음 발견한 서양인(서인도회사의 네덜란드 무역선 선장).

섬은 한가로웠다. 하기는 안면도 크기의 섬에 주민이라고는 4000여 명뿐이니. 나무가 없어도 황량하진 않았다. 대지를 덮은 풀 덕분이다. 그 초원에서는 방목 중인 말이 평화로이 풀을 뜯고 있었다. 그 모습이 제주도를 꼭 닮았다. 관광객도 끊이지 않는다. 하루 평균 200명 정도. 하지만 대중교통은 없다. 원주민은 오토바이나 말을 탄다. 자동차도 있다. 주로 렌터카다. 섬 도로는 길어 봐야 20km 남짓. 관광용으로나 쓰인다. 호텔은 항가로아에 몰려 있다. 공항 부근의 항가로아는 주민의 87%가 거주하는 다운타운이다. 유일한 주유소, 두 개의 슈퍼마켓 모두 여기 있다. 중심가엔 토산품상점 렌터카회사 여행사 식당 바가 몰려있는데 섬에선 그게 전부다. 국산 컵라면도 보였다. 한국 식품은 오래전부터 인기란다.

○ 석상은 스스로 걸어 나간다

이날 오후, 단체관광에 합류했다. 칠레인 가이드는 중형버스에 태워 영어로 안내했다. 동행은 유럽 미국 아시아 등지에서 온 관광객들. 첫 기착지는 초원의 언덕(해발 200m)에 옆으로 줄지은 7개의 모아이상(아후 아키비). 한 제단(아후)에 모셔진 모아이는 모두 고유 이름을 갖고 있었다. 허다한 모아이 가운데 아후 아키비부터 찾은 이유는 바다를 응시하고 있어서다. 이것을 제외한 모든 모아이는 바다를 등진다. 아후 아키비는 '7인의 탐험가'로 불린다. 6세기 근 4000km의 긴 항해 끝에 라파누이에 도착한 '개척자'를 상징한다. 그들이 응시하는 곳은 서쪽 바다. 다시는 돌아갈 수 없는 고향, 타히티가 있는 바로 그 방향이다.

모아이와의 만남. 나는 한참이나 쳐다보았다. 천년의 무게로 내리누르는 석상의 굳은 침묵은 무척이나 인상적이다. 인상도 푸근했다. 과묵한 표정이지만 인간적 체취도 물씬 풍겼다. 길쭉 삐죽 주걱턱, 공고히 지른 빗장의 성문처럼 굳게 다문 입, 과장된 코와 급경사 콧날을 타고 흐르는 유려한 곡선. 과감한 확대 과장 축소 삭제가 자유자재로 적용된 조형은 그 자체로 초현대적이어서 수백 년 시간의 흐름을 잊게 했다. 하지만 그보다도 내 마음을 끈 게 있었다. 무언가를 지그시 응시하는 눈에서 읽히듯 세상사로부터 해방된 듯한 초연한 표정이다.

이번에는 섬을 가로질러 섬 동단 포이케 반도를 향했다. 이곳은 성산일출봉과 흡사했다. 분화구(푸아 카티키·해발 400m) 주변이 깎아지른 해안절벽인데 그 남쪽 해안의 넓은 평지에 대규모의 '아후 통가리키'(길이 200m, 모아이상 15개)가 서 있었다. 이 모아이는 1960년 지진해일로 쓰러진 것을 10여년 전 칠레 학자가 조각을 수거해 다시 맞춰 복원한 것. 주변 초원에선 방목된 말이 한가로이 풀을 뜯고 있었다.

포이케 반도를 비켜 북상해 섬 북쪽 해안을 찾았다. 섬에는 해변이 단 두 곳뿐인데 그중 아나케나가 거기 있었다. 가보니 태초의 지구 모습이 이렇지 않았을까 싶을 만큼 때 묻지 않은 아름다움으로 빛났다. 이곳 모래는 핑크빛이다. 부서진 산호 가루에서 온 빛깔이란다. 섬에서 희귀한 팜트리도 숲을 이뤘다. 거기에도 모아이가 있었다. '아후 나우나우'는 석상 7개로 구성됐는데 완벽한 네 개는 머리에 모자(푸카오)가 얹혔다. 나머지 두 개는 몸체 일부만 남았다. 아나케나는 이 섬에 도착한 개척왕 아리키 호투 마투아가 상륙한 역사적인 곳. 하지만 비키니 차림의 유럽 여인들은 그걸 아는지 모르는지 남태평양 고도의 정적 속에서 선탠을 즐기고 있었다.

이튿날 아침. 나는 동편 해안의 분화구 '라노 라라쿠'로 향했다. '모아이의 길(The Moai Route)'을 찾아서다. 이곳은 화산 분화구의 바깥. 모아이 상을 제작하던 채석장인데 아직 태어나지 못한 397기가 땅에 파묻혀 수백 년 동안 방치돼 있다. 보기에 따라서는 모아이 무덤이라고도 할 수 있는 곳인데 모아이의 길은 거길 관통한다. 석상 재료는 화산재가 굳어진 응회암. 응회암 지대인 여기서 주로 모아이를 조각했다. 평균 크기는 키 4.05m에 12.5t의 무게. 그러나 미완성 석상 중에는 21.6m짜리도 있다. 세운 것 중 최대는 9.8m에 82t 아후 테 피토 쿠라다. 모아이는 그 운반 과정이 지금도 미스터리다. 산기슭 아래로 미끄러뜨린 뒤 나무에 묶어 운반해 세웠다는 게 일반론. 그러나 이건 후세 서양학자들의 추론이고 그네들에게 물으면 이렇게 답한다. "스스로 걸어갔다"고.

글·사진 =라파누이 조성하 여행전문기자

summer@donga.com

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지

《'버킷리스트.' '죽기 전에 꼭 해보고 싶은 것을 적은 목록'이다.(A섹션 오피니언면 '광화문에서' 참조) 그러니 '버킷리스트 투어'라면 '내 생애 마지막 여행'이 될 터인데 요즘은 좀 더 긍정적이다. 평생 여행지 목록 중에 비용과 시간에 얽매이지 않고 꼭 찾겠다고 작정한 '꿈의 여행지'이다. 이 시리즈는 그런 곳이 될 만한 여섯 곳을 골라 소개한다. 그런데 이 중 한 곳은 '공란'이다. 독자 의견을 기다리며 비워둔 것이다. 연재는 동아일보와 삼성카드(여행팀)가 공동 기획했다. '지상 최고의 여행'인 만큼 최고의 정보(지면)와 최고의 서비스(여행상품)가 필요해서다. 첫 순서는 남태평양의 외로운 섬, 라파누이. '모아이'라는 신비로운 석상이 태어난 이 섬. 우리에겐 '이스터 섬'으로 더 잘 알려진 칠레 영토다.》

|

라파누이 섬을 지배하는 단어는 하나, '신비'다. 그건 석상 '모아이'와 원주민 라파누이(폴리네시안) 모두에게 적용된다. 모아이는 선조의 영혼이 깃들었다고 믿는 신성한 석상(石像). 이 섬에 당도한 6세기부터 부족의 공동거주지인 '마타'마다 아후(돌 기단) 위에 세웠다. 그 모아이, 세상에서 오직 라파누이에만 있다. 그 수는 777개. 그러나 18세기 후반 제임스 쿡 선장이 당도했을 당시에 서 있는 것은 하나도 없었다. 부족 간 전쟁, 서양인의 약탈로 모두 쓰러진 상태였다. 20세기 후반 복원 작업으로 다시 세워진 게 288개. 나머지는 제작 직후 이동 중에 버려지거나(92개) 미완성된 상태로 채석장에 남겨졌(397개)다.

모아이를 만든 라파누이 원주민은 폴리네시안이다. 그들 역시 모아이만큼이나 신비롭다. 지구상 어느 민족보다 넓게 퍼져 사는데, 놀라지 마시라. 온 태평양을 뒤덮는다. 라파누이를 중심으로 서쪽으로는 뉴질랜드, 북쪽으로는 하와이 제도까지다. 통가와 피지, 사모아, 타히티(프렌치폴리네시아)가 모두 그렇다. 그런데 민족의 기원을 알고 나면 더더욱 놀란다. 6000년 전 말레이 반도에서 바다로 진출해 해양민족이 됐다. 상상해 보라. 당시는 돌도끼밖에 없던 석기시대다. 그렇게 정착한 곳이 프렌치폴리네시아. 무리는 여기서 태평양에 퍼졌다. 라파누이는 서기 500년경, 하와이 제도는 600년경, 뉴질랜드는 900년경이다. 타히티 섬에서 라파누이까지 거리는 3700km. 그 거친 태평양을 1500년 전, 그것도 쌍동카누(높이 5m, 길이 30m)로 건넜다.

|

| 라노 라라쿠 화산분화구 외벽의 채석장에서 조성 도중에 작업이 중단돼 그대로 땅에 묻히고 만 모아이들. 이런 모아이가 이 부근에 397개나 되는데 '모아이의 길'은 이런 모아이 무덤 사이로 지난다. |

오전 10시. 타히티 섬 파페에테의 파아아 공항을 이륙한 란칠레 항공사의 보잉767 항공기가 5시간 만에 라파누이의 마타베리 공항에 안착했다. 섬은 삼각형이다. 250만 년 전 해저화산 활동으로 생겼는데 꼭짓점마다 분화구다. 섬엔 나무가 없다. 18세기 부족 간 경쟁이 화근이었다. 나무는 모아이를 운반하는 도구였는데 경쟁적으로 모아이를 만들다 보니 자연 복원력마저 상실될 만큼 남벌됐다.

공항터미널은 소박했다. 여객수화물을 손으로 들어 나를 정도로. 공항엔 이렇게 쓰인 팻말이 있었다. 'Pascua Rapa Nui Easter Island.' 모두 섬의 공식 명칭이다. '파스쿠아'와 이스터는 각각 스페인어와 영어로 부활절을 뜻한다. 라파누이는 폴리네시안이다. 작명자는 1772년 부활절에 이 섬을 처음 발견한 서양인(서인도회사의 네덜란드 무역선 선장).

|

| 핑크빛 산호모래로 뒤덮인 섬 북쪽의 아나케나 비치는 1500년전 타히티에서 카누를 타고 수천 km 바다를 항해해 이곳에 당도한 아리키 호투 마투아 왕의 상륙 지점이다. |

|

이날 오후, 단체관광에 합류했다. 칠레인 가이드는 중형버스에 태워 영어로 안내했다. 동행은 유럽 미국 아시아 등지에서 온 관광객들. 첫 기착지는 초원의 언덕(해발 200m)에 옆으로 줄지은 7개의 모아이상(아후 아키비). 한 제단(아후)에 모셔진 모아이는 모두 고유 이름을 갖고 있었다. 허다한 모아이 가운데 아후 아키비부터 찾은 이유는 바다를 응시하고 있어서다. 이것을 제외한 모든 모아이는 바다를 등진다. 아후 아키비는 '7인의 탐험가'로 불린다. 6세기 근 4000km의 긴 항해 끝에 라파누이에 도착한 '개척자'를 상징한다. 그들이 응시하는 곳은 서쪽 바다. 다시는 돌아갈 수 없는 고향, 타히티가 있는 바로 그 방향이다.

모아이와의 만남. 나는 한참이나 쳐다보았다. 천년의 무게로 내리누르는 석상의 굳은 침묵은 무척이나 인상적이다. 인상도 푸근했다. 과묵한 표정이지만 인간적 체취도 물씬 풍겼다. 길쭉 삐죽 주걱턱, 공고히 지른 빗장의 성문처럼 굳게 다문 입, 과장된 코와 급경사 콧날을 타고 흐르는 유려한 곡선. 과감한 확대 과장 축소 삭제가 자유자재로 적용된 조형은 그 자체로 초현대적이어서 수백 년 시간의 흐름을 잊게 했다. 하지만 그보다도 내 마음을 끈 게 있었다. 무언가를 지그시 응시하는 눈에서 읽히듯 세상사로부터 해방된 듯한 초연한 표정이다.

이번에는 섬을 가로질러 섬 동단 포이케 반도를 향했다. 이곳은 성산일출봉과 흡사했다. 분화구(푸아 카티키·해발 400m) 주변이 깎아지른 해안절벽인데 그 남쪽 해안의 넓은 평지에 대규모의 '아후 통가리키'(길이 200m, 모아이상 15개)가 서 있었다. 이 모아이는 1960년 지진해일로 쓰러진 것을 10여년 전 칠레 학자가 조각을 수거해 다시 맞춰 복원한 것. 주변 초원에선 방목된 말이 한가로이 풀을 뜯고 있었다.

포이케 반도를 비켜 북상해 섬 북쪽 해안을 찾았다. 섬에는 해변이 단 두 곳뿐인데 그중 아나케나가 거기 있었다. 가보니 태초의 지구 모습이 이렇지 않았을까 싶을 만큼 때 묻지 않은 아름다움으로 빛났다. 이곳 모래는 핑크빛이다. 부서진 산호 가루에서 온 빛깔이란다. 섬에서 희귀한 팜트리도 숲을 이뤘다. 거기에도 모아이가 있었다. '아후 나우나우'는 석상 7개로 구성됐는데 완벽한 네 개는 머리에 모자(푸카오)가 얹혔다. 나머지 두 개는 몸체 일부만 남았다. 아나케나는 이 섬에 도착한 개척왕 아리키 호투 마투아가 상륙한 역사적인 곳. 하지만 비키니 차림의 유럽 여인들은 그걸 아는지 모르는지 남태평양 고도의 정적 속에서 선탠을 즐기고 있었다.

이튿날 아침. 나는 동편 해안의 분화구 '라노 라라쿠'로 향했다. '모아이의 길(The Moai Route)'을 찾아서다. 이곳은 화산 분화구의 바깥. 모아이 상을 제작하던 채석장인데 아직 태어나지 못한 397기가 땅에 파묻혀 수백 년 동안 방치돼 있다. 보기에 따라서는 모아이 무덤이라고도 할 수 있는 곳인데 모아이의 길은 거길 관통한다. 석상 재료는 화산재가 굳어진 응회암. 응회암 지대인 여기서 주로 모아이를 조각했다. 평균 크기는 키 4.05m에 12.5t의 무게. 그러나 미완성 석상 중에는 21.6m짜리도 있다. 세운 것 중 최대는 9.8m에 82t 아후 테 피토 쿠라다. 모아이는 그 운반 과정이 지금도 미스터리다. 산기슭 아래로 미끄러뜨린 뒤 나무에 묶어 운반해 세웠다는 게 일반론. 그러나 이건 후세 서양학자들의 추론이고 그네들에게 물으면 이렇게 답한다. "스스로 걸어갔다"고.

글·사진 =라파누이 조성하 여행전문기자

summer@donga.com

|

| [☞모바일서비스 바로가기][☞오늘의 동아일보][☞동아닷컴 Top기사] |

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지

'여 행 > 한번쯤 가보고 싶다 (해외)' 카테고리의 다른 글

| 실제 스위스 풍경 (0) | 2011.12.26 |

|---|---|

| 中 세계에서 가장 높은 다리…보기만 해도 '아찔' (0) | 2011.11.14 |

| '천고마비의 계절'이라고 쓰고 '여행을 떠날 때'라고 읽는다 - 중국 홍토지, 차마고도 (0) | 2011.10.27 |

| ‘지구의 천국’ 하늘과 맞닿은 우유니 소금사막 (0) | 2011.08.18 |

| 인천서 두 시간 남짓 ‘남국’은 곁에 있었다 - 오키나와 (0) | 2011.07.21 |

네티즌의견

내 댓글 목록